Leo en el diario: ahora todos los micros deberán llevar, en algún lugar visible, la consigna: “Las Malvinas son argentinas”. La causa malvinense, en su momento ensuciada por una guerra irracional en la que milicos genocidas mandaron al muere a miles de jóvenes, goza de pleno consenso. No importa que hayan pasado más de 180 años de la invasión británica sobre las islas: todos sabemos, todos debemos saber, que las Malvinas son argentinas. Por derecho propio. Por lógica. Y no se discute.

Y entonces ¿por qué tenemos tanta dificultad para retrotraernos ese mismo tiempo, o menos, para pensar la soberanía de estas tierras? Esa limitación aflora, dos por tres, ante las luchas de los llamados pueblos originarios, sobrevivientes de las políticas de exterminio españolas y argentinas. Sus reclamos aluden a problemas de nuestro tiempo -aquí y ahora, las comunidades siguen sufriendo desplazamientos vinculados a la expansión de la frontera sojera y al saqueo ilimitado de las industrias extractivas- pero recuerdan, con razón, que hace apenas un siglo y medio en la mayor parte de estas tierras los soberanos eran ellos.

La educación patriótica ha hecho estragos. A todos y a todas nos enseñaron que a mediados del siglo XIX el país estaba partido en dos: unitarios y federales, y pará de contar. Nos dijeron que en la segunda batalla de Cepeda (1859), donde Urquiza venció a Mitre aunque al final ganó el país unitario, se enfrentaban la Confederación Argentina y Buenos Aires; y ni noticias del ejército de Calfucurá, líder de otra Confederación (que unía a los pueblos de las Pampas, la Patagonia y la Araucanía), tan sólida y tan frágil como la Argentina, con “capital” en las Salinas Grandes, que tomó partido en esa batalla a favor de Urquiza y en contra de Buenos Aires.

Hacia 1855, por lo tanto, si la actual Argentina estaba dividida en dos, la división era entre la Gran Confederación de las Salinas Grandes al sur y la Confederación Argentina al norte, ensanguchando a Buenos Aires, con la que ambas estaban enfrentadas.

Durante décadas, tanto la guerra como la diplomacia admitieron esos límites. Y si hurgamos en la historia, el reconocimiento viene de larga data. En enero de 1641, la nación Mapuche y la Corona Española arribaron al Tratado de Quillín, que establecía la independencia y autonomía de la gente de la tierra al sur. La frontera se definía a partir del Bio-Bio, en el actual territorio chileno. Con el virreinato del Río de La Plata también hubo acuerdos que admitieron de pleno derecho la soberanía y la libertad de los mapuches: en 1790, por ejemplo, se estableció como límite el Río Salado. Liniers actualizó el tratado en 1806, habilitando para el pueblo vecino el derecho a entrar en Buenos Aires, a cambio de no malonear.

Fue la expansión capitalista, entonces como ahora, la que puso en crisis las fronteras. El territorio gobernado durante medio siglo por Calfucurá tenía en su poder las principales fuentes de sal, fundamentales para la conservación de la carne en una época sin heladeras.

Hacia 1820, con la instalación de los saladeros, la burguesía criolla quebró los ideales de la Revolución de Mayo y reanudó la guerra contra los pueblos originarios, con una meta explícita: destruir y exterminar. Lo mismo sucedió al otro lado de la Cordillera, donde la escritura de la historia debió silenciar que el gran héroe independentista Bernardo O´Higgins tenía sangre mapuche. Con esas ofensivas, tanto Argentina como Chile violaron sus propias constituciones. Vale recordar que según su carta magna de 1822, la República Chilena se extendía hasta el río Bio-Bio, lo que implicaba la independencia mapuche. Duró poco: en 1828 la reformaron para extender los límites hasta el Cabo de Hornos. Y entonces hubo que “pacificar la Araucanía”: ese fue el eufemismo equivalente al de “conquistar el Desierto” utilizado en estos pagos.

Desde entonces, mapuches y tehuelches malonearon el territorio enemistado, jaqueando al flamante estado capitalista: en 1823, unos 5.000 indígenas asaltaron haciendas de Buenos Aires y Santa Fe, llevándose miles de cabezas de ganado (Vale apuntar la deuda, también, de nuestra formación de izquierdas: desde los 60-70 se pensaron tácticas de guerrilla con la cabeza en Vietnam y otras latitudes lejanas, sin conocer experiencias de lucha de acá nomás, como la que echó por la borda la primera fundación de Buenos Aires por parte de los colonizadores españoles).

Más de un gobernante, acuciado por la guerrilla mapuche, buscó la tregua. El acuerdo entre Rosas y Calfucurá, en la década de 1840, es bien significativo. Además de reconocer un límite entre ambos “estados”, el gobernante bonaerense se comprometió a entregar anualmente 1.500 yeguas, 500 vacas, bebidas, ropas, yerba, azúcar y tabaco. Calfucurá solía decir que “no era más que lo que correspondía pagar a los winkas como arrendamiento de las tierras que les habían robado”. En las dos décadas siguientes, los presidentes Urquiza, Mitre y Sarmiento también tuvieron que negociar con el líder mapuche.

Los tiempos cambiarían hacia fines de la década del 1870, ya fallecido Calfucurá. Los británicos llevaban casi medio siglo en Malvinas y 25 años cumplía la introducción del alambrado en Argentina, de la mano de un inglés, Richard Newton, uno de los trece fundadores de la Sociedad mentora de la “Conquista del Desierto”: la Rural Argentina. “La Barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos”, escribió Estanislao Zeballos, un símbolo de la época: dirigente político multifunción, periodista, presidente de la Rural en dos oportunidades, profanador de tumbas.

Sí. Porque los exterminadores, que fundaron campos de concentración y trabajo esclavo donde explotar a los indígenas derrotados, también robaron sus pertenencias y desenterraron los cadáveres de los antepasados, convirténdolos en trofeos de guerra. Hagan el ejercicio: imaginen los huesos de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano o del gaucho Antonio Rivero -aquel peón de campo que lideró el alzamiento contra la ocupación de Malvinas en 1833- en el British Museum.

Así sucedió con el propio Calfucurá. Y así sucede. En la ciudad donde vivo, La Plata, el Museo de Ciencias Naturales lo considera parte de su “patrimonio” y patea para adelante los pedidos de que vuelva a su comunidad. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, sus restos están en el museo de los colonizadores.

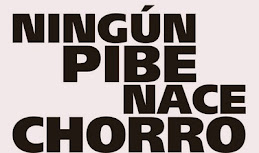

Ya lo sé: no encontraré aquí, en los pagos que gobernaba hace 150 años, ningún micro que reivindique: “La Patagonia es mapuche y tehuelche”.

Un abrazo contra la motosierra

-

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”

informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo

ahorro”...

Hace 7 horas

No hay comentarios:

Publicar un comentario